方針・基本的な考え方

環境方針

当社グループは、環境課題(温室効果ガス (GHG) 削減を含む)に取り組む方針として、環境方針を策定しており、下記のページに記載しております。

当社グループの環境ビジョン2050

当社グループが事業を継続的に行うためには、地球環境から得られる資源、水、エネルギーの利用が欠かせません。また、事業活動の結果として、CO2、NOx、SOxなどが大気中に排出されるほか、排水や廃棄物も発生します。このような状況を踏まえ、地球環境への負荷を最小限に抑えながら事業活動を行うとともに、生み出した製品やサービスを通じて環境・社会価値を提供する取り組みを推進しています。

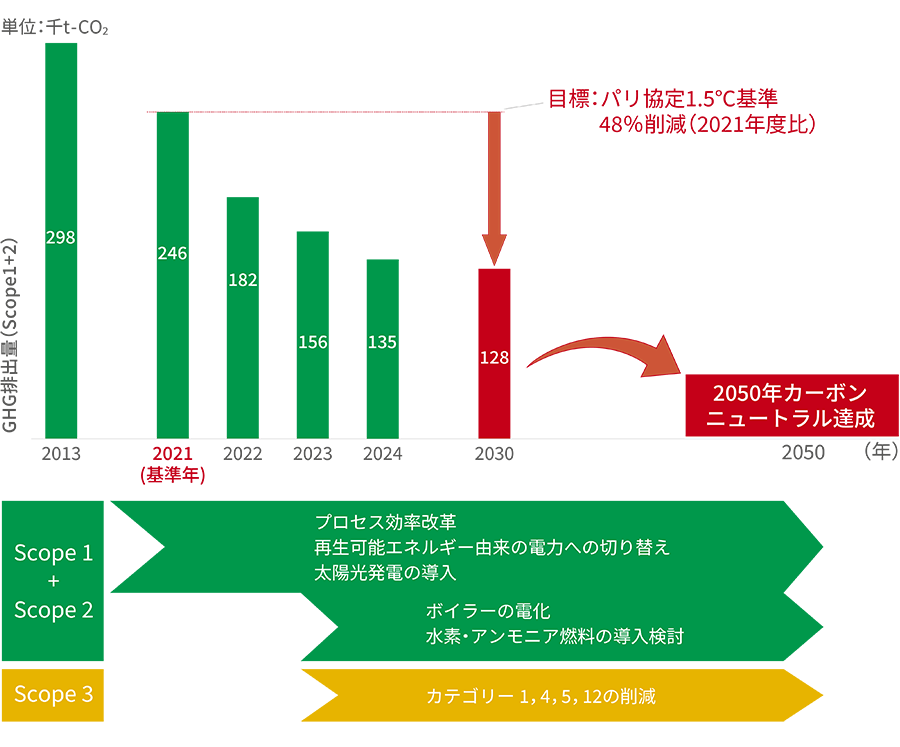

当社グループでは、特に重要な課題である温室効果ガス (GHG)

の排出量削減に重点を置いた「環境ビジョン2050」を作成しています。2025年度には、1.5℃基準に適合した2030年目標を設定し、サプライチェーン全体での取り組み(Scope3)にも着手しました。今後も2050年のカーボンニュートラル達成に向け、これらの取り組みをさらに発展させていきます。

| 2050目標 | カーボンニュートラルの達成 | |

| 2030目標 | GHG排出量(2021年度比) | |

| Scope 1+2 | 48%以上削減 | |

| Scope 3 (カテゴリー 1, 4, 5, 12) |

25%以上削減 | |

●カーボンニュートラル達成に向けたGHG排出量の推移

なお、当社グループの2030年GHG排出量削減目標は、SBTi(Science Based Targets initiative)によって科学的根拠に基づく目標として認定されました。

環境ビジョン2050

01. GHG排出量 (Scope1、2) に関して、2050年カーボンニュートラルを達成します。

●省エネルギー活動・MFCA※1活動・プロセス効率改革により、GHG排出量を削減

●ボイラーの電化、水素アンモニア燃料等の新技術の導入を検討

●再生可能エネルギー由来電力を外部調達

●CO2吸収等のネガティブ技術の導入を検討

02. サプライチェーンを含めたGHG排出量削減に貢献します。

●ライフサイクルのGHG排出量削減を考慮した製品開発

(高効率、軽量化、高寿命、リサイクル、バイオマス、モノマテリアル化等:LCA活用)

●サプライチェーンとの協力

- ※1 Material Flow Cost Accounting(マテリアルフローコスト会計)の略で、環境負荷低減とコスト低減の両立を同時に追求することを目的とした環境管理会計の手法です。当社グループでは分析手法として活用しています。

リスク管理

当社グループにかかわる環境課題(温室効果ガス (GHG) 削減を含む)に関するリスクおよび機会の識別、評価、ならびに管理は、下記のページに記載のリスクマネジメント体制・リスクマネジメントプロセスに沿って実施しております。

指標と目標

GHG排出量削減

当社は、SBTi (Science Based Targets initiative) により認定を受けた「Near-term

1.5℃基準目標」に基づき、GHG(温室効果ガス)削減のための活動を推進しています。

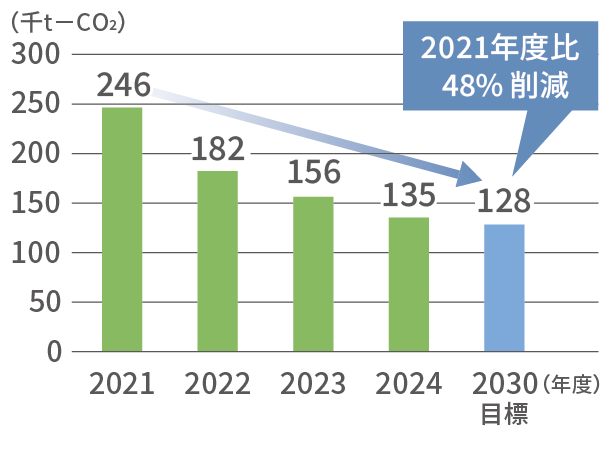

2030年までのGHG排出量(Scope1 + Scope2)の削減目標として、「2021年度比で48%以上削減」を掲げました。

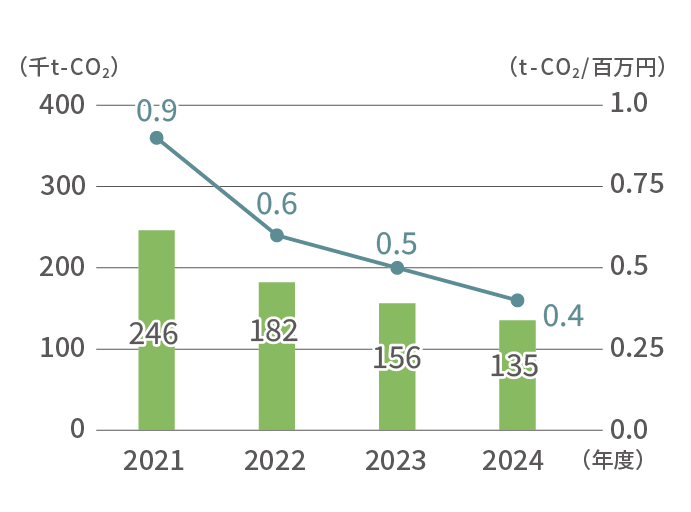

2024年度の排出量は、135千-CO2で、2021年度比で45%削減し、2030年度目標達成に向けて削減が進んでいます。

●住友ベークライトグループ全体:CO2排出量 (Scope1+Scope2)

- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社です。

- ※GHG排出量の定義・算定方法については サステナビリティ関連詳細データ (環境) に記載しています。

当社グループでは、環境・社会価値の創造を「経営の重要課題」の1つとして選定、 GHG排出量削減率を「経営の重要課題」のKPIとして設定し管理しております。

主な取り組み

カーボンニュートラル推進委員会の活動

カーボンニュートラル推進委員会では、毎年度末に環境中長期目標に対する活動進捗を総括し、次年度目標を決定し上位組織であるサステナビリティ推進委員会の承認のもとで活動しています。目標達成のため委員会内に2つの部会を設け、環境負荷の低減に向けて取り組んでいます。

ライフサイクル部会では、研究段階から科学的、定量的、客観的に評価をする活動を通じ、環境負荷を最小化する生産方式の確立を目指しています。

カーボンニュートラル実現に向けたグローバルな動きの中で、商品を原材料から使用、そして廃棄に至るまでの長期間にわたる評価を行うLCA (ライフ・サイクル・アセスメント)の観点が欠かせないものとなっており、顧客、サプライヤーとの対話の中で「LCA」という言葉が一般化してきています。

このような状況を踏まえ、LCAの社会背景、LCA手法の基礎、住友ベークライトグループの取り組みなど、基本的な知識を身に付けるため、2023年度から本社所管社員を対象に、e-ラーニング「LCA基礎」を開講し、2024年度は1,277名が受講しました。

全研究開発部門で実施すべきテーマを決めて、原材料の採取から最終的な廃棄 (Cradle to Grave) までのライフ・サイクル・アセスメント (以下: LCA)を意識して取り組んでいます。2024年度はLCAを理解し製品のカーボンフットプリント (CFP) を計算できる有資格研究開発者を「全研究者の25%以上を維持する」という目標に取り組み、LCA導入コース、LCAトレーニングコース、LCA実践コース (LCAにかかわるすべての教育・個別指導) をオンライン形式で行い、2024年度実績34%と目標を維持しています。なお、2023年度からは有資格者の中から各所で指導係を選び、各所のLCA取り組みのレベルアップを行っています。2025年度も教育機会の充実を継続し、有資格研究開発者25%維持に努めます。

また、2020年10月の日本政府による温室効果ガス排出のネットゼロ宣言以降、顧客からのLCAにかかわる問い合わせが急増していることを踏まえ、2024年度末までに当社グループの全製品について原材料の採取から工場出荷(Cradle to Gate)までのLCAに関する情報をスピーディーに提供できるしくみ(カーボンフットプリントデータの提出依頼を受けた際に、7営業日内で提供可能な状態)を確立する計画を進め、2024年度末、国内外全工場において100%対応可能となりました。

CN技術検討部会では、省エネルギーの取り組みとして、国内では各所の自主推進などにより省エネルギーアイデアを継続的に抽出・実現するしくみを根付かせる活動を行っています。

2024年度は2023年度比で主に都市ガスと電力使用量の削減により、トータルで原油換算2,461kL (95,399GJ)、CO2換算で4,542t-CO2の削減を達成しました。海外では国内の活動を準用するとともに、活動手法・事例の横展開推進を継続しています。また、前記に示す2050年目標であるCNへの推進の一環として、国内事業所の購入電力について、主要事業所すべて再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを2022年1月より実施、今後も契約を継続していきます。また、海外グループ会社でも再生可能エネルギー由来の電力への切り替えを進めています。

2025年度は、CN推進委員会の目的に沿い、CN技術検討部会として直近の2030年目標に向けた計画を立案し取り組みます。また、省エネルギーについてはこれまでと同様に、省エネルギー目標を掲げ、事業所単位削減計画の達成も目指した取り組みを継続します。特に、国内事業所間で省エネルギー事例や技術情報を共有し、全社的に省エネルギー技術のレベルアップを図るしくみづくりや、国内マザー事業所と全社省エネルギー事務局が連携して系列事業所を技術支援する省エネルギー活動に取り組みます。

気候変動プログラムへの取り組み・TCFDの取り組み・GXリーグへの参画

CDP※1(本部: ロンドン)は、2000年に世界の機関投資家が連携して設立した国際NGOです。世界の主要企業や自治体に対して「気候変動」「水セキュリティ」「フォレスト」などの質問票を送付し、気候変動への戦略や具体的な温室効果ガスの排出量に関する公表を求めるプロジェクトを行っています。2024年から、これまでの気候変動・水セキュリティ・フォレストの3つの質問書が、CDP2024質問書として1つに集約され、環境課題の相互関連性を認識し企業の取組状況を総合的に捉えられる構成となりました。

CDP2024の調査では、運用資産総額142兆米ドルを超える700超の機関投資家を代表して調査が行われ、24,800社以上の企業が、CDPを通じて環境データを開示しています。

2024年日本では、開示要請の対象企業として、東証プライム市場上場企業すべてを含む3,300社が選定されています。

当社は、2024年度のCDPの回答要請に対応し、2025年3月、気候変動「A-」、水セキュリティ「B」評価を受けました。2025年度も、気候変動および水セキュリティへの回答要請を受けており、回答を行いました。

2021年2月に賛同を表明した、TCFDの取り組みについては、【TCFD提言に基づく情報開示(気候変動対応)】で紹介しています。

2022年度経済産業省が公表した「GXリーグ※2基本構想」への賛同の表明に続き、2023年5月に参画企業となった「GXリーグ」については、住友ベークライト国内グループにおける目標値を設定し2023年度のGHG排出量実績値を報告しています。

(https://dashboard.gx-league.go.jp/company/9010701005073/)

当社グループは今後も、気候変動にかかわるリスクおよび機会に関する積極的な情報開示を行い、ステークホルダーの皆さまへの説明責任を果たしていきます。

環境負荷低減、省資源・省エネルギー化、化学物質管理、環境に貢献する製品の開発を行い気候変動への対応に貢献しつつ、今後も環境情報の開示を進めます。

- ※1 CDP:以前の「The Carbon Disclosure Project」。現在は「CDP」が正式名称。

- ※2 GXリーグ:2050年カーボンニュートラル実現と社会変革を見据えて、GXヘの挑戦を行い、現在および未来社会における持続的な成長実現を目指す企業が同様の取り組みを行う企業群を官・学とともに協働する場。

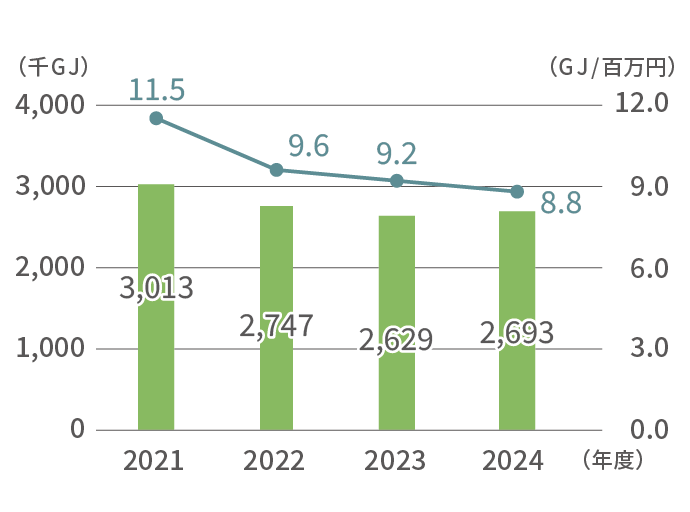

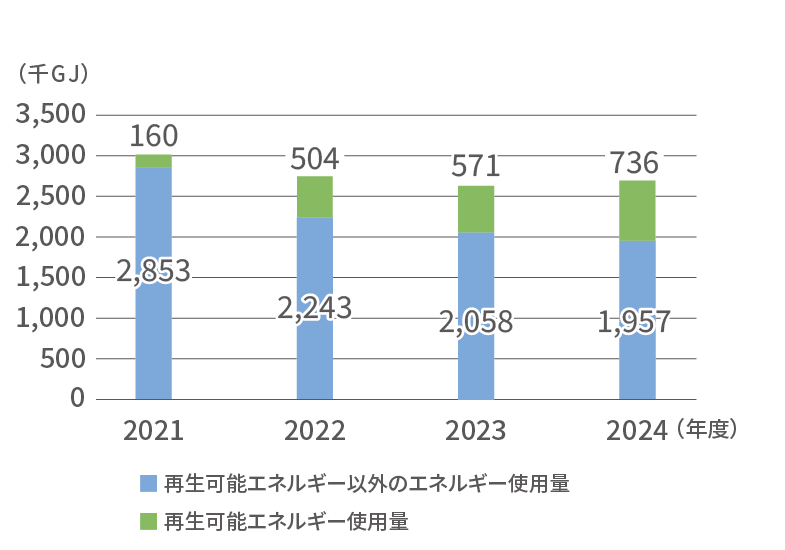

省エネルギーとGHG排出量削減

当社グループでは、再生可能エネルギーの導入を推進しています。国内事業所においては、すでにすべての製造および研究拠点における購入電力を再生可能エネルギー由来の電力に切り替えており、海外事業所についても計画的に再生可能エネルギーの導入を進めています。また、太陽光発電設備の導入を積極的に進めてきたこともあり、2024年度はエネルギー使用量原単位とGHG排出量原単位はいずれも削減に向かいました。

●エネルギー使用量および原単位※1

●GHG排出量および原単位※2

-

※1・※2 エネルギー使用量およびGHG排出量の原単位は次式より求めた売上高原単位です。集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社

- • エネルギー使用量原単位=エネルギー使用量[千GJ]/売上高[百万円]

- • GHG排出量の原単位=GHG排出量(Scope1+Scope2)/売上高[百万円]

生産・営業段階における排出量削減の取り組み

当社グループでは、国内外の事業所において石油系燃料から天然ガスへの転換を早くから積極的に進めてまいりました。

天然ガスは石油系燃料と比較して、SOxやNOxの削減に加え、GHG排出量を約30%削減することが可能です。一部の国内事業所では現在も重油を使用していますが、これらについても都市ガスへの燃料転換計画を進めています。

グループ全体の使用燃料に占める天然ガスおよび都市ガスのエネルギー比率は現在約88%ですが、国内関連会社での燃料転換をさらに推進することで、2027年までに90%以上の達成を目指しています。

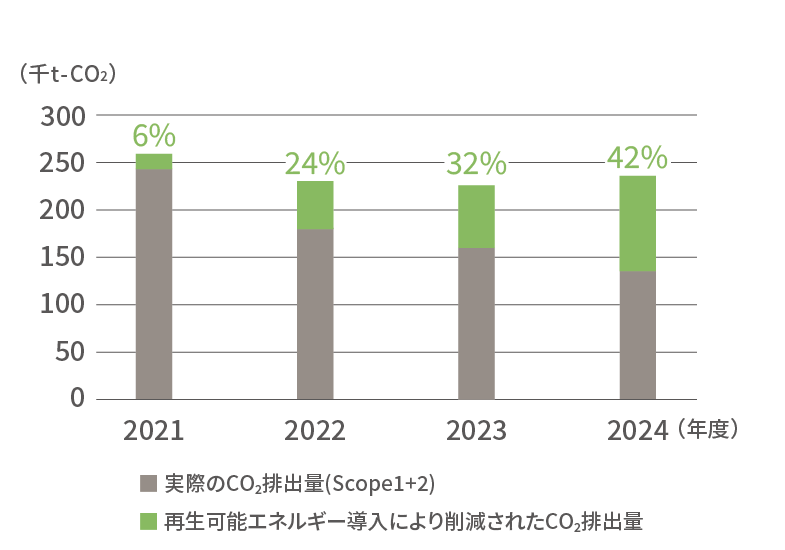

一方、再生可能エネルギー導入によるGHG削減も推進しており、再生可能エネルギー由来の電力への切り替えや太陽光発電の拡大を継続的に進めてきました。

その結果、再生可能エネルギーの利用により削減されたグローバルでのGHG排出量は、2024年度実績で全体の42%を占めることになりました。

●全エネルギー中の再生可能エネルギー使用量推移

- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社

●再生可能エネルギーによるCO2削減量推移

- ※集計対象は、住友ベークライトおよび連結子会社

Scope3排出量削減の取り組み

当社グループは、自社の活動におけるGHG排出量削減に加えて、バリューチェーン全体での排出量削減も重要な課題であると認識しています。

そのため、Scope3の削減目標として「2030年までに2021年度比で25%削減」を掲げ、この目標達成に向けた取り組みを推進しています。

Scope3排出量の大部分を占めるのは、原材料の調達段階での排出(カテゴリー1)であり、これらを削減していくことが今後の大きな課題となっています。

今後もサプライヤーとの連携をさらに強化し、Scope3削減に向けた取り組みを加速してまります。

●住友ベークライトグループ全体:CO2排出量(Scope 3 カテゴリー別)

| カテゴリー | 排出量 (千t-CO2/年) | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

| 1. 購入した製品・サービス | 939 | 856 | 718 | 761 | |

| 2. 資本財 | 39 | 50 | 65 | 49 | |

| 3. Scope1・2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 45 | 40 | 39 | 40 | |

| 4. 輸送・配送 (上流) | 93 | 81 | 70 | 72 | |

| 5. 事業から出る廃棄物 | 13 | 10 | 6 | 6 | |

| 6. 出張 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| 7. 雇用者の通勤 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| 8. リース資産 (上流) ※1 | - | - | - | - | |

| 9. 輸送・配送 (下流) ※2 | - | - | - | - | |

| 10. 販売した製品の加工 ※3 | - | - | - | - | |

| 11. 販売した製品の使用 ※4 | - | - | - | - | |

| 12. 販売した製品の廃棄 | 49 | 43 | 40 | 43 | |

| 13. リース資産 (下流) ※1 | - | - | - | - | |

| 14. フランチャイズ ※1 | - | - | - | - | |

| 15. 投資 | 9 | 10 | 11 | 9 | |

| Scope3 (Scope1・Scope2以外の間接排出) | 1,194 | 1,097 | 956 | 987 | |

| Scope1 (燃料の使用などに伴う直接排出) | 97 | 86 | 81 | 79 | |

| Scope2 (電力や熱などのエネルギー使用に伴う間接排出) | 149 | 96 | 75 | 56 |

- ※1:事業の性質上、該当なし

- ※2:当社グループが荷主となるさらに先の輸送・配送については、詳細な把握ができず算定が困難であるため対象外とした

- ※3:当社グループの製品は素材がメインであり、用途や加工法も多岐にわたり詳細の把握が困難であるため、WBCSCが策定した化学セクターのガイドラインに基づき対象外とした

- ※4:当社グループが販売する製品において、使用時のGHGは無いため対象外

算定方法:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量の算定のための排出原単位データベース ver. 3.5 および 一般社団法人サステナブル経営推進機構 IDEA ver. 3.3 の排出係数を使用

フロン排出抑制法への対応

2015年4月に施行され、2020年4月にさらに強化された「フロン排出抑制法」に基づき、当社では各事業所への法令の周知を徹底するとともに、所有する業務用冷凍空調機器の定期的な簡易点検を確実に実施しています。

また、定格出力7.5kW以上の機器を対象とした法定の定期点検を着実に実施し、適切な管理体制を維持しています。特に事務室用の空調機器は設置台数が多いため、更新時の抜けや点検漏れが発生しないよう、毎年の社内監査を通じて管理体制の強化に努めています。

さらに、オゾン層の保護や地球温暖化の抑制に向けて、オゾン破壊係数ゼロで温暖化係数の低い冷媒への切り替えを積極的に推進しています。既存の機器については「フロン排出抑制法」に基づき、毎年の定期検査を通じてフロン漏洩量を把握し、報告が必要となる漏洩量がないことを確認しています。

当社のこれらの取り組みが評価され、経済産業省および環境省と連携して「フロン排出抑制法」の普及と遵守を推進する一般財団法人日本冷媒・環境保全機構による「第4回JRECOフロン対策格付け」において、前年に続き最高ランクの「A」に選出されました。

当社は今後も環境保全に貢献する取り組みを継続してまいります。

トピックス すべてを見る

- 2026/01/13 サステナビリティ サステナビリティトピックス「フェノール樹脂のサステナビリティに向けて」公開のお知らせ

- 2026/01/13 サステナビリティ フェノール樹脂製品マテリアルリサイクルの取り組み

- 2025/12/17 サステナビリティ CDP気候変動で最高評価「Aリスト」に選定

- 2025/11/28 サステナビリティ 住友ベークライト統合報告書2025(英文)を発行しました

- 2025/11/14 サステナビリティ 第2回「藤枝パラフットボールフェスティバル with 藤枝MYFC」を開催しました

お問い合わせ・資料請求

お問い合わせ・資料請求